時代に合わせた配送スタイル

2021.11.29BLOG

こんにちは、広報担当の中村です!

人々の生活を支える物流業界

その中でも皆さんの身近である”宅配”という仕事

今ではネットでの注文が主流で

注文から翌日配送さえも当たり前になってきました。

運送会社のCMも多く見られ

受け取り方もひとつでなく

◇コンビニ受取

◇置配(おきはい)

◇宅配BOX

◇宅配用ロッカー

など様々な生活リズムに合わせた

受け取り方もできるようになりました。

そんな配送スタイルですが

今のスタイルが最初からできていたわけではありません。

その時代に合わせた配送スタイルがあり

少しずつ変化しているのです。

■水運が主流の江戸時代

日本で生産地から消費者への輸送がある程度確立されたのが江戸時代

当時の陸路は今のように塗装がされておらず

陸運はほとんど行われていませんでした。

たくさんの荷物を運ぶには水運が用いられ

川のほとりには河岸が設けられそこで荷物の引受が行われていました。

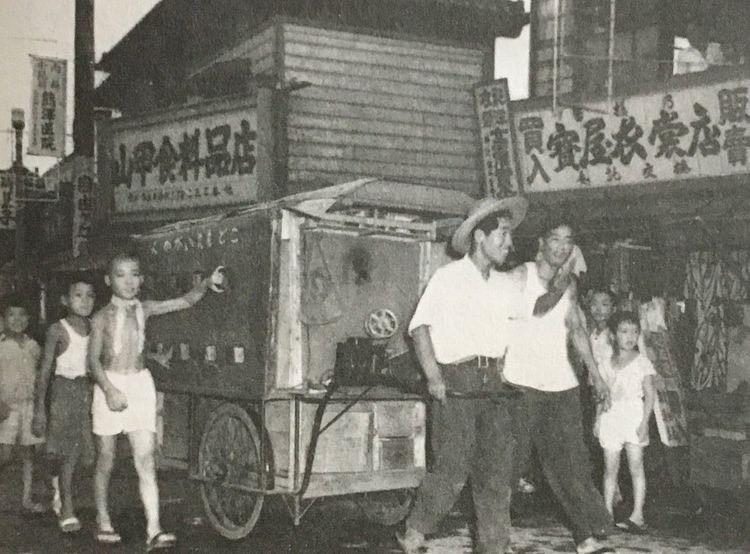

■物流という言葉が確立された1950年代

戦後の爪痕が残る1950年代の日本は

国内のほとんどが未塗装であり小石などが散乱し

自動車でも人力車でも運ぶのに一苦労したそうです

当時、一番かかった経費は【人件費】でも【燃料費】でもなく、【梱包費】だったそうです。

塗装されていない道での運搬も、荷物が壊れないよう

厳重に梱包する必要があり、これが一番重要でした。

これではダメだと考えた日本政府は、アメリカに視察団を送り運搬の勉強させました。

そこで学んだ5つのこと

①生産も物流も同等として考え、設備や技術への投資を行うこと

②物流技術を専門とした企業の基盤を作ること

③物流技術を発展させるために梱包から運搬に関数技術を公共化させること

④物流技術を安定させるための拠点を設けること

⑤物流効率を向上させるために交通網の整備を強化すること

アメリカではこれら物流業務のことを『Physical Distribution』と呼んでおり、

「物流流通」という物流の語源になる言葉に訳しました。

■発達をした1960年代以降

1960年代は教科書でも習った高度経済成長期

その影響もあり様々な商品の大量生産化が発生

また1964年には東京オリンピックも開催

それに向け日本では陸路や水路、空路などの整備が急ピッチで進められ

1950年代の苦労なく荷物を搬送することができるようになりました。

また運搬する商品も増加したことから物流拠点も多く建設され

1960年代から日本の物流は飛躍的に伸びたのです。

■2000年以降の物流

1991年から1993年までバブル崩壊がおき、それ以前の物流とは大きく変化しました。

大量消費で商品を作れば作るほど売れていた時代とは異なり、

消費者が厳選し商品を選び購入する時代へとなったのです。

大量の荷物を運ぶことに力を入れていた時代から小売業や一般家庭に迅速に荷物を配達できるような

小規模物流に重点を置き、たくさん荷物を運ぶためのインフラ整備から

細かい荷物を効率的に運べるようなシステムに注目されるようになりました。

別々で行われていた梱包や在庫管理、ピッキングや配送などを一括管理するロジスティクスが

当たり前になってきたのはこの頃です。

これまで物流業界は世の中の流れに沿った進化を遂げています。

今ではいろいろな物がシステム化しドライバーさんにとってもやりやすく

管理する側もわかりやすいシステムがたくさん出来てきました。

ですが昨今の問題は〈人手不足〉です。

ECが増え巣ごもり需要も高まり荷物の量は年々増えていますが

配送ドライバーの数は全くと言っていいほど追いついていません。

まだまだ人の手を借りなければならないこの仕事

人々の生活を支える配送ドライバー

そんな仕事をあなたも始めてみませんか?

未経験という可能性を広げてみませんか?

あなたと出会えるのを心待ちにしております。